藤井 光(ふじいひかる)

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、原爆の図丸木美術館で予定されていた私の個展が中止になった。本展において過去の作品をアンソロジーとして編成し、『原爆の図』前史として映像インスタレーションを展示する予定だった。本稿では実現に至らなかった個展を軸に、これまでの私の作品を振り返るが、そもそもなぜ「前史」なのか説明しなければならない。

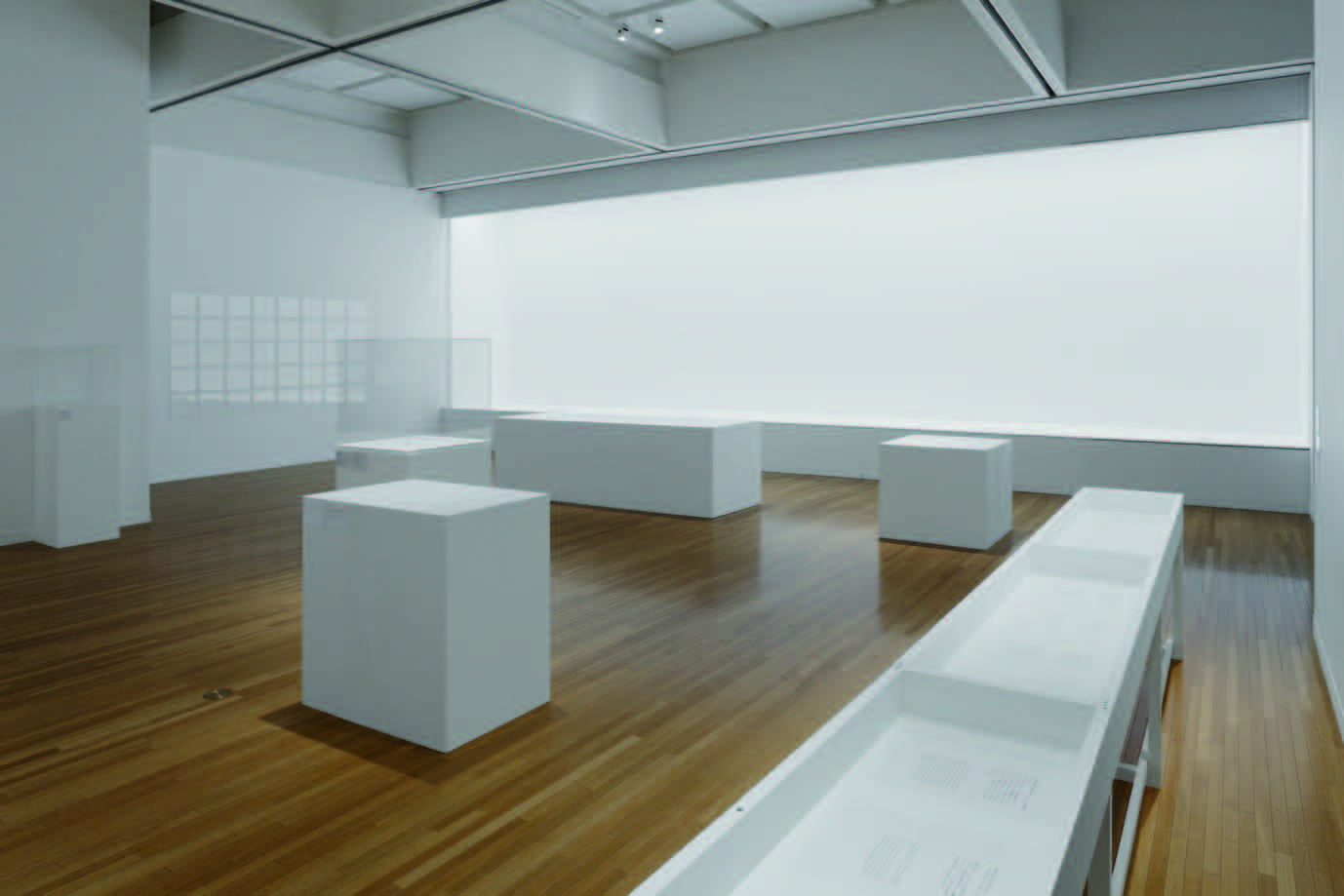

原爆の図丸木美術館について、本誌の読者に解説する必要はないと思うが、エントランスから二階に上がった正面に小さな展示室がある。そこが私に与えられた空間だった。美術館の目玉となる『原爆の図』は、隣の展示室に常設展示されている。空間設計上、観客の動線は丸木位里と丸木俊の絵画よりも先に私の作品を鑑賞するよう構造化されている。『原爆の図』前史を見ることは、原爆の悲惨な光景をまなざす観客の視線に関与することに他ならない。

あらゆる暴力の前史は、加害者を審判する視点を定めるという意味で論争を引き起こす。戦争に関わるものとなれば歴史認識の問題として紛争化してきた。『爆撃の記録』(2016年)において私が再現を試みた「東京都平和記念館(仮称)基本計画」も例外ではなかった。米軍の無差別爆撃によって10万人が殺害された東京大空襲の前史として、旧日本軍によるアジア地域の爆撃の史料を展示する内容だったミュージアム構想は、「自虐史観」「空襲容認史観」と右派議員に批判され、一九九九年から計画は凍結状態となっている。

歴史修正主義の「勝利」を象徴するこの事件を、実証史学のパラダイムから相対化することで、私は現代社会を理解しようとした。けれども「今でも政治的に熱い問題」として東京都現代美術館に動揺が起る。過去にも『饗宴のあと』(2015年)で、アメリカの情報機関の公開史料から南京事件と皇族(朝香宮鳩彦王)の関わりを現代の視点から再考しようとしたが、東京都庭園美術館で緊張が生じている。仮に戦争の悲惨を記憶するための作品ならば都政に黙認されたに違いない。国民=被害者という大きな物語と合致する非政治的な芸術は問題にならないのだ。

原爆の被害者の視点から描いた『原爆の図』の内にも非政治性は介在する。丸木夫妻がこのことに苦悶するのは七〇年代にアメリカに渡航してからだ。「米兵捕虜を虐殺する広島市民」(第十三部「米兵捕虜の死」1971年)、「強制連行した朝鮮人被爆者を放置しカラスのついばむのにまかせる長崎市民」(第十四部「からす」1972年)といった日本人の加害性の実像を画中に描くことで政治性を取り戻し、戦争の実相に接近していく。しかし、それを含めて「戦争による民衆被害の極み」と突き放した女性史家・加納実紀子による『原爆の図』批判は(1995年)、原爆で黒焦げとなった死者にだけ加害性の責任を負わせ、被害者として安住してきた政治家が「日本人の心を踏みにじられた」と憎悪を煽る今日の日本社会を予言していた。

旧日本軍従軍慰安婦を題材にした『平和の少女像』に対するインターネット上での総攻撃で開幕した「あいちトリエンナーレ2019」は、過去の植民地支配の遺産を受け継ぐ政体をはっきりと明示した。炎上する会場から離れた名古屋市美術館で発表した『無情』(2019年)は、日本統治下の台湾で行われた「日本人」になるための軍事訓練や宗教儀礼を、台湾国立歴史博物館に収蔵されている映像史料から分析し、その歴史的事象を愛知県内で学び働く若いベトナム人(技能実習生を含む)が再演する映像インスタレーションだった。

新型コロナウイルスのパンデミックは各国の構造化された「奴隷制」を暴いたが、日本社会の仕組みを根底で支えてきたのが、低賃金で長時間働く移民労働者・留学生たちだ。ソウル市立美術館で発表した『2・8独立宣言書』(2019年)でも、アジアから日本に渡航してきた若い移民たちが出演している。彼・彼女らがたどたどしい日本語で朗読するのは、百年前の朝鮮人留学生が自国における独立の権利を求め日本人との差別を批判した宣言書だった。当時の言葉の力は、いかなる意味を今日に付与するのか、しないのか。歴史や記憶を再解釈し、未来へ向けて新たな展望を模索しようとした初期作品『帝国の教育制度』(2015年)では、現代を生きる韓国の若者たちが、韓国国立現代美術館の展示室で大日本帝国時代の教育を体験していく。

戦後最悪と言われる現在の日韓関係のなかで、敵対する一方の解釈に回収されず、芸術が自律できる地点を探り当てることは簡単ではない。私の「日本人」としての属性は残るのだから観測者としての中立的立場も存在しない。それでもなお、日韓そしてアジアと日本の歴史を国境を超えて振り返り、現代を問い直し、かつそれをアジアという地域に限定せず考察を促していくことは、世界各国で激化するポピュリズムの対話なき対立の前線に立つことを意味する。かつて朝鮮戦争がはじまり、アメリカとソ連の核兵器開発競争が激化する一九五〇年二月、東京都美術館で開かれた第三回日本アンデパンダン展に『八月六日』と題された絵画が発表された。占領軍の弾圧を恐れて『原爆の図』という実名は隠されている。現実に対する恐怖と慎重な警戒こそが政治性を有する芸術を証左する。過去を記憶し、未来に起こり得る新たなカタストロフを想像することは、今日においても、恐れからはじまる。

藤井 光(ふじいひかる)

1976 年生まれ。パリ第8 大学美学・芸術第三博士課程DEA 修了。アーティスト。

過去と現代を創造的につなぎ,歴史や社会の不可視な領域を批評するインスタレーション作品を制作している。

主な展覧会に「もつれるものたち」(東京都現代美術館,2020 年),「核と物」(KADIST,パリ,2019 年),「あいちトリエンナーレ2019:情の時代」(2019 年), 「Zero Gravity World」(ソウル市立美術館,2019 年),「第一の事実」(ISCP,ニューヨーク,2018 年),「How little you know about me」(国立現代美術館,ソウル,2018 年),「トラベラー:まだ見ぬ地を踏むために」(国立国際美術館,2018 年)。「日産アートアワード2017」グランプリ(2017 年),「Tokyo Contemporary Art Award」を受賞(2020 年)。

コメントをお書きください