木村理恵子(きむらりえこ)

企画に至るまで

今から5 年前の2018 年1 月から3 月にかけて、栃木県立美術館では同じく日本美術会で活躍した鈴木賢二を取り上げ、回顧展を開催した。その様子は、本誌NO.146 に掲載の拙稿でも報告している。この鈴木賢二展を、小口一郎研究会の代表を務める篠崎清次氏にご覧いただいたことが、今回の小口一郎展の開催に至る最初のきっかけとなった。

栃木県立美術館ではこれまで、鈴木賢二や新居広治らを中心とした北関東版画運動の紹介にも努めてきており、小口一郎の初期の多色刷り木版画の一つ《坂道》(1954 年)などもすでに収蔵していた。しかし、個々の画家の全体像となると知らないことも少なくない。したがって、まずは小口一郎研究会で保管している作品や資料をすべて調査させていただくことから、企画の準備を始めた。

小口一郎の作品群

小口一郎(1914?1979 年)の代表作は、何といっても《野に叫ぶ人々》(1969 年)、《鉱毒に追われて》(1974 年)、《盤圧に耐えて》(1976

年)の三部作からなる足尾銅山の鉱毒事件を描いた連作版画である。それで、まずはこれらの完成作の全点と別刷り、下絵スケッチなどを一点ずつ丹念に調査させていただいた。三部作はいずれも画集で見ることができ、白と黒のコントラストの力強さを最大限に生かした一連の木版画のイメージはよく知っていた。これらは完成時に日本アンデパンダン展で一シリーズごとに発表されると、すぐに画集としても出版されたほど、反響の大きなものだった。しかし、意外なことに、小口一郎の生前から今日に至るまで、三部作すべてを一堂に紹介したことはないとの篠崎清次氏の発言を受け、今回の個展に際しては全点を網羅して展示することを早い段階で決めていた。

調査を進めていくと、実は、鉱毒事件を扱った作品以外にも、優れた版画や油彩画がたくさん残されていたこともわかった。小口一郎は戦後、再び生まれ故郷の栃木県に居を定めてから、日本美術会北関東支部を結成した面々と親しく交友するなかで初めて木版画を手がけるようになる。その頃の《傷痍軍人》(1954 年)、《破防法》(1954

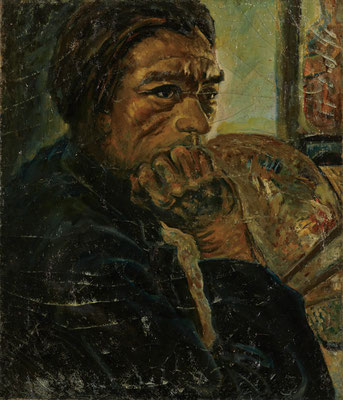

年)などの希少性の高い作品もあった。そのほか、長らく支援者を対象に続けていた頒布会用の美しい多色刷りの風景版画や静物版画なども数多く保管されていた。しかし、それらにもまして圧巻だったのは、油彩画の数々である。彼が20 歳代前半で描いた《風景 横浜》(1937 年頃)をはじめ、画家としての強い自覚を感じさせる《自画像》(1968

年)、鉱毒事件の取材で訪れた北海道佐呂間町の景色を情緒的に描いた《夕暮 サロマ》(1974

年)など、枚挙にいとまがない。これらの油彩画は、一見して、画家としての技量に優れ、並外れた表現力の持ち主だったことがわかるものばかりであった。それにもかかわらず、調査当時は倉庫に保管されたままで人目に触れず、画家の歿後はずっとこの状態だったという。つまり、関係者以外、誰も目にしたことのない作品群だった。そこで、今回の展覧会では、鉱毒事件以外の作品も多く紹介したいと考えるようになった。

開館50 年の節目に

小口一郎展の準備を始めた当初、近い将来に実現させることを目標にしてはいたが、具体的な開催時期が決まっていたわけではなかった。やがて、栃木県立美術館の開館50 周年に合わせて、2022 年度の最後となる2023

年1月から3月に開催することが決まりつつあったとき、その年が小口一郎にとっても重要な意味を持つことがわかり、運命的なものを感じた。それが、かつての谷中村民ら、北海道佐呂間町の栃木地区に開拓移民として移住した人々の帰郷請願運動である。この運動には小口一郎自身も深く関与し、その甲斐あって実現に至ったものだった。すなわち、「二つの栃木」の架け橋となったのである。栃木県立美術館が開館したのと同じ、1972

年の出来事であった。

経緯を少し紹介すると、まず1969 年の日本アンデパンダン展で、10

年以上かけて制作した連作の第一作目《野に叫ぶ人々》を発表して、話題を呼ぶ。小口一郎の名が新聞や雑誌で取り上げられるようになるのも、この頃からである。そこから、旧谷中村出身者の北海道開拓移民の歴史を調べていた高校教員の小池喜孝との出会いが生まれ、次の仕事につながった。それが帰郷請願運動への協力であり、その過程で行った取材をもとに制作されたのが、第二作となる《鉱毒に追われて》であった。

1971 年4 月5 日、小池喜孝が北海道から小口一郎を訪ね、取材テープを渡すと、そのテープには、鉱毒被害農民たちの苦しい条件下での移住、北方の厳寒のなかでの開拓、故郷である栃木県への望郷の念、過疎化が進む佐呂間の当時の状況などが切々と語られていた。北方の地で苦境にあえぐ人々に共感した小口一郎は、自らその帰郷に協力する道を選び、同4 月30

日、世話役となって、当時の栃木県知事に帰郷請願書を手渡した。すると、栃木県知事は帰郷を受け入れ、調査団派遣の約束をしたと、地元紙が報じている。そして、小口一郎は7月に初めて佐呂間町へ赴き、栃木地区に住む旧谷中村出身者たちへの取材を行った。その取材をもとに《鉱毒に追われて》を制作し始めるが、彼らの苦労の一端を実体験するためには厳冬の佐呂間の生活を知る必要があると考え、半年後の翌年2月にも再訪する。時を同じくして、翌3

月には、栃木地区に暮らす旧谷中村出身者たちの栃木県への帰郷も実現した。

その後、第三作目となる《盤圧に耐えて》を制作し、この全三作をもって足尾鉱毒事件の連作版画は完結する。20年以上に及んだ連作創作の全体をふりかえる文章のなかで、もっとも印象に残る作品に《鉱毒に追われて》を挙げていることから、作者にとっても意義深い仕事だったことがうかがえよう。それは、こうした現実の社会運動と連動した創作活動だったからにほかならない。『日本美術会会報』No.40(1976

年5月2日)に「私とアンデパンダン展」と題する文章を寄せているが、その結語に次のように記した。

「思い出に残るものは、鉱毒移民の方々の帰郷運動です。鉱毒移民問題は、当時の権力者による奸策であったのでその歴史上からみて許せなかったため、現代に続く被害の爪跡として帰郷運動の先頭に立って協力し、県政への請願と要求を強く訴え一応の実現を勝ちとったわけです。この運動と取材のため延四〇日間の北海道に入り移住民六〇年の開拓苦闘を眼のあたりに体験したことは、運動と創作が一体となってすすんだことはよい試練だったと思いました」。

筆者は、小口一郎の展覧会を準備するなかで、この事実を知ったとき、実際の社会運動の現場に深くかかわり、そして歴史をも動かしたことに大変に驚かされた。そんな画家の生涯を是非とも広く紹介したいと強く願った。

開幕して

先日、小口一郎展は無事に初日を迎えることができた。ありがたいことに、少しずつ、展覧会への感想も聞こえてくるようになった。なかでも興味深かったのは、連作版画三部作で鉱毒事件の過酷さや被害の悲惨さを鋭く詳細に描いているが、画家本人はそのことに打ちのめされたり、影響されたりしなかったのか、というものだった。

おそらく、そうした心配は無用だっただろう。というのも、小口一郎は、苦悩する弱い立場の人々に寄り添い、同情し、その芯の強さに感動してはいるが、常に状況を客観的に捉える目を失っていないからである。一貫して冷静であり、事実を淡々と表現して伝えている。では、何故、そのようなことが可能だったのか。

画家が、その晩年近くの1977年5 月に自身の人生をふりかえって記した回想録がある。大学ノートの表紙に『絵の旅路』と題が付された手稿で、その後半に、次のような一節がある。「多くの職業を経験したが[中略]その職業人にはなろうとはしなかった。すべては絵を描くための、一歩でもよい条件をつかむためのものでしかなかった。

それが実った今、不幸だとは思っていない。無学なものであっても努力によって勝ち得たものと思っている。それは長い苦難な旅路だったと思っている」。

この言葉に出会って、小口一郎という画家の本質を見た気がした。すなわち、それは、画家として立つという確固たる覚悟と信念とに貫かれた創作活動だったのであり、実際に成し遂げ得た生涯だったのである。

こうした小口一郎自身の、画家へのあくなき挑戦の集大成という視点を加えると、足尾鉱毒事件の連作版画三部作も別の魅力を放って見えてこようか。弱き人々に寄り添うという選択をしながらも、表現の可能性に果敢に挑み続けた美術家であったと総括できよう。その全身全霊をかけた挑戦が、ここに凝縮されているのである。

*本展の準備にあたり、日本美術会資料部から資料のご提供を賜りました。記して感謝いたします。

木村理恵子(きむらりえこ)

ベルリン芸術大学留学を経て、1995 年、千葉大学大学院修了。同年より栃木県立美術館に勤務。主な企画展に「ダンス! 20世紀初頭の美術と舞踊」(2003 年、第15 回倫雅美術奨励賞受賞)、「没後30 年 鈴木賢二展」(2018 年)、「山田耕筰と美術」展(2020 年)など。専門は、日本及びドイツを中心とする近代美術史。

コメントをお書きください