篠原一夫 しのはらかずお

プロローグ

窓辺の鉢に育つバジルの香りが公園からの微風に乗って、窓の白いカーテンを揺らして長椅子に横た

わる顔を撫でる。朝の水やりを忘れていることに気づき、シエスタを切り上げると水道水を汲んで戻り

バジルの根方に万遍なく施す。

アテネに長く住む友人夫妻の尽力で、今回滞在するアテネのアパートを借りることになった。2023

年9月7 日。到着早々案内されたこの居室は、緑豊かな公園に面し日当たりが良く静かで文句なし。即

刻家主に帰国までのひと月と一週間分の賃料を支払うと、アテネの短期住民となった。

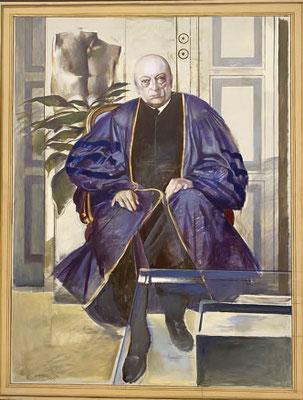

ギリシャの近・現代美術を知る ナショナル・ギャラリー

ここは日本で言えば、東京・竹橋の国立近代美術館にあたるだろう。近美は、幕末期から現代まで、日本人画家が取り組んだ洋画の軌跡が辿れる。

ギリシャには洋画という概念はないが、ナショナル・ギャラリーでは19世紀頃から現代まで、ギリシャ人の画家たちの業績が一望できる。 かつての日本人画家たちが当時草木も靡くフランス・パリで油彩の研鑽を積んだように、ギリシャ近代絵画の画家たちはドイツ・ミュンヘンに向かった。

ミュンヘンにあるアルテ・ピナコテークには、ルネサンス期からバロックにわたるイタリアやフランドル・オランダ絵画そしてドイツ・ルネサンス期の作品の豊かなコレクションがある。ナショナル・ギャラリーの作品傍にある説明書きで、このピナコテークで学んだ画家たちが多いことに気づいた。

明治期の画家たちは、パリで油彩の技法習得に苦労していたが、他方ギリシャの画家たちは、ビザンチンのイコン制作で培ったテンペラの知識の基本が備わっていたので、その発展系の油彩という素材に馴染んでいたであろう。

彼我の違いは、特に絵画の物体としての堅牢さに見て取れる。時の経過に最も強く耐える素材は、テンペラあるいはフレスコだが、油彩も伝統的な技法により強固な画面が作れる素材だ。しかしその技法は、印象派出現以前と以後で劇的に変化する。一言で言えばプロセスの簡略化。それによって得たものは、屋外制作の自由とスピードだが、画面の堅牢性は大きく犠牲となった。100

年とたたず、画布から絵の具がはげ落ちる作品も、印象派の作品群から現れている。

一方でテンペラのイコン画は、数世紀経てなお輝きを放っている。ルネサンス期前後の油彩画も、表面に年月の汚れが付着しても、画面の堅牢性は高い。近美の日本の洋画家たちとはそこが異なり、ギリシャ人の画家たちの作品には、正統な油彩技法の研鑽と素材の知識、そして長時間の労働が見て取れる。

ナショナル・ギャラリーは40 年前に来ているが、建物は建て替えられ、新しい建物はパリのポンピドウ・センターを連想させる。しかしよりエレガントなデザインだ。また昔と比べ収蔵品は増強され、時系列に沿った展示方法には工夫と洗練が見られる。恐らく優秀なキュレーターたちが働いているのだろう。

西欧美術史のスタートライン 国立考古学博物館

ギリシャの近・現代までの美の実例をナショナル・ギャラリーで見てきたところで、アテネ国立考古学博物館。そこでの体験が加わると、ギリシャの美の通史が古代から現代まで一本のラインで繋がる。

同館は新古典派の建物で、1889 年に完成。西洋史の教科書で馴染みのある展示物を、時代順に案内された展示室を巡るに連れ、自ずとギリシャ美術と文化の発展の推移が頭に入ってくるように、巧みに工夫されている。

今回で通算4回目となる訪問だが、面白いことに、印象に残る展示物が毎回異なる。例えばシュリーマンが発掘したミケーネ文明の象徴的な展示物、黄金のデスマスク。あのトロイ戦争の勝者として帰国したその朝に、妻とその情夫によって浴室で暗殺されたアガメムノーン王。そう信じた発掘者の思いとは別に、後年の研究で別人のものであることが明らかになった代物である。以前は悲劇の王のマスクと信じ深々とした思いと共に見つめたそれは、今や物語を失い、昔と変わらぬ黄金の輝きはあるにしても、その他の出土品と変わらぬ工芸品に収まっていた。

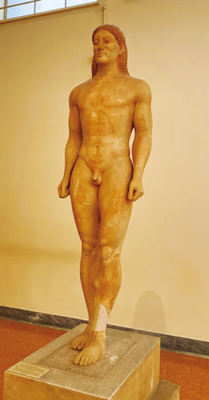

今回は二日に渡り観覧したが、特に印象深く思ったのは、博物館の膨大な収蔵品の展示方法の巧みさだ。紀元前7世紀ごろから紀元前3世紀ごろまでに栄えた古代ギリシャ美術。そのアルカイック期、古典期、ヘレニズム期という代表的な三つの時代区分による紹介と解説が、時代を下るに従ってその変遷が視覚的に見て取れる分かり易さで、全体像の把握を助けてくれる。

例えばギリシャ美術といえば彫像だが、動きがほとんど見られないアルカイック期(BC6世紀)の、アルカイック・スマイルを浮かべたクロス(男性)像があり、コレ(女性)像がある。古典期(BC4世紀)ならば、理想的な人体比を追求した彫像に変化して、動性が見られるようになる。そしてヘレニズム期(BC3世紀)に入ると、感情表現が顕著となったドラマティクな彫像が増え・・・と美術史の教科書にある記述が、三次元物体として目前に展開し視覚に訴える。やはりギリシャ美術の花形は、彫刻が筆頭に立つだろう。

実はその傑作の多くは、英国、フランス、イタリアなど各国の博物館に行かねば見られない。だが今日までギリシャに留まることを得た収蔵品だけで、ギリシャ古代美術の全体像を紹介するという荒業に挑戦した考古学博物は、多くの優れたキュレーターの存在なしには成果を挙げ得なかっただろう。

国立考古学とナショナル・ギャラリー。その双方を通観すると、古代から現代までのギリシャの美術・文化の厚みと強さに圧倒される体験であった。

次回があれば、また新たな貌を見せてくれるだろうと思いつつ、四本のイオニア式大理石柱が正面エントランスを守る重厚なたたずまいを振り返った。

民主主義発祥地 古代アゴラの陶片追放

ギリシャと言えば、民主主義の発祥国という歴史を無視することはできない。だいぶ前のことだが、ギリシャが財政破綻状況に陥り、IMFG の財政支援で凌ぐことになった時、政府はEU 主要国から厳しい注文を突きつけられた。その頃のことで、一つのジョークを聞いたことがある。

確かドイツ政府だったか、シエスタという長い昼休みの習慣のあるギリシャ人を称して怠け者とか、自尊心を傷つけるような批判をした国があった。そこで、ギリシャ政府が真面目に次のような主張をしたのだ。

「ドイツもフランスも経済発展した国はみんな民主主義体制を維持している。そもそもその民主主義は、ギリシャがオリジナルではないか!我々にロイヤルティーを支払って当然。それをタダで使おうとは、ムシが良すぎる。我々を批判する前に、支払うべきものを過去に遡って精算すべきである!」と。もちろんその主張は通るわけがないし、ギリシャ人だって承知していたはずだが、一言返さないと腹の虫が収まらなかったのであろう。誇り高きギリシャ人の一面が窺えるエピソードである。

その世界で最初に実践された民主制度だが、市民による「民会」という組織が担う弾劾裁判の執行が民主政の主たる中身。「陶片追放(オストラコン)」という制度も補助的に用いられた。そして民会が開かれ、裁判が行われ、判決があり、また陶片に記入・集計された場所がアゴラだ。

考古学では、いわゆるブツ(物)がものを語る。「民会」の執務内容も当時の記録媒体の粘土版や碑文石などの文言から明らかになったが、やはり何より大量に発掘され生々しく姓名が刻まれた陶片の存在感は強い。

そもそもアゴラとは「市場」のことで商業施設があったが、他にも重要な都市機能を司る施設が諸所に建ち、広い道路が通り、小高い丘の上には神殿も建ち、市民が多く集まった地域であった。

その陶片追放だが、独裁志向のある僭主の出現を未然に防ぐために、市民が疑わしい政治家( 執政官) の氏名を陶片に記入し、秘密投票で追放する制度だ。紀元前5 世紀にできた制度。指名された者は10 年間アテネから追放された。だが、期間満了するまで当人の財産は保全され、帰還後は公民権も戻る。しかし弾劾裁判で有罪となった者は、財産没収。最悪、当人の死刑もあった。

今日アゴラの遺跡に建つ、当時のままに復元されたアゴラ博物館では、発掘された陶片の実物が多数展示されている。不名誉な姓名が、2500 年後の今なお生々しく読めるので、いわゆるデジタル遺産より始末が悪いかも知れない。今日の日本で陶片にその不名誉な名が刻まれるのは誰かと、閣僚一人一人の顔を思い浮かべて品定めした。

ギリシャ経済今昔 数字はあくまで数字

2001年、ギリシャはEU一員となる。EU 諸国が各自の通貨を捨て、単一の通貨、「ユーロ」に転換したように、ギリシャもキリスト誕生以前からの、古代ギリシャからヘレニズム世界で広く用いられた由緒ある通貨、「ドラクマ」を捨てた。

そんな経緯を知らず長い空白期間のその間に、アテネは大きく変化していた。以前は、下水のインフラが脆弱で使用不能というトイレが目立つし、身なりでも貧富の差を思わせるバラつきがあった。しかし、今日カフェや食堂、駅や美術館でも、トイレが機能し、しかも清潔なことに驚いた。身なりも格段に洗練された。ギリシャはEU 加盟によって、いくらか豊かになったのだろうか。何より印象深い変化は、人々の顔つき。以前より柔和に見えた。

IMF、欧州委員会、ギリシャ銀行およびジェトロの資料によると、EU 加盟後一時陥った経済危機は緊縮体制で乗り切った。IMF 財政支援も2022 年、完済。観光産業は、COVID-19 により一時壊滅的な状況となったが、程なく目覚ましい復活を遂げ、2023 年度の年間入国者数は、史上初めて3000 万人を突破する勢い。

ところが実態は、富裕層と貧困層の乖離が30 年前よりむしろ大きく開いた、とこちらの友人は言う。富はギリシャに入り込んだ海外資本とそこに付着したギリシャ人の富裕層に吸い上げられ、庶民には還元されていない。

だからか、物乞いも目立つ。食堂で料理の皿に集中している時、ヌゥっと施しを乞う掌が差し出されたのは、一度や二度ではない。歩道の端で、お慈悲をと書き殴った段ボールの前で蹲る男や老婆の姿を見ることも珍しくはない。

ある午後、歩道側に設えたカフェの席で友人と話をしているところに、2歳児ぐらいの子供を片腕に抱えた女が手を出して来た。すると店員が出て来て追い払おうとした。しかし女は怯まず、鋭く何か言い返した。友人はポケットから取り出した幾枚かのコインを女の掌に置くと、女は直ぐに隣席の客の前に移った。友人は笑いながら、店員に刃向かった女の台詞を教えてくれた。「私の仕事を邪魔しないで!アンタに関係ないでしょう!?」

物乞いも一つの職種。それを遮る権利は誰にも無いのだ。余所者に経済発展がどう見えようと、生活に苦労する者はいる。子供を抱えた女の、店員相手の一幕は、迫力のある演技であった。だからIMF、欧州委員会およびジェトロの資料の数字はあくまで数字。机上から見えるギリシャの明るい一面かも知れないが、裏のリアリティは路上でしか見られない。

パルテノン神殿の記憶

古代神殿、パルテノンはアクロポリスの丘の上に建てられ、アテネ市内のほとんどどこからでも望める。都市国家アテネの守護神アテナが祀られた。ここは宗教施設としてだけではなく、国家の資産を管理・保管する場所でもあった。建築の総指揮をとったのが、民主制政治を確立した人物、ペリクレスという軍人兼政治家で、着工は紀元前447 年。そして同432 年に竣工。わずか15年の工期であった。

ところで現在進行中の修復工事だが、1975 年に始まり当初右)紀元前5 世紀の大理石建造物、パルテノン神殿。修復作業で内陣にクレーンなど大型土木機械が入り、職人たちの作業中も世界から押し寄せる多くの観光客。左)アゴラ遺跡から望む、石灰岩のアクロポリスの丘の上に建つ紀元前5世紀のパルテノン神殿。内陣には、アテネの守護神、アテネ神が祀られた。2020 年完了予定だった。だが、今も職人たちが入り、クレーンも稼働している。今のような大型建設機械もなくほとんど人力だけで成し遂げたと想像すると、驚異的早さだ。

かつてパルテノン神殿に隣接して、アクロポリスの発掘現場から出土した文化財を収蔵・展示する博物館があったが、現在は丘の南側下に移転・新築され、アクロポリス博物館として2009 年に再開した。パルテノン神殿に向かう入場口がこの近くで、開錠時間の朝8時を待たず向かった。すでに7、80 人ほどの観光客が待機していた。時間通りに開門。案内板に従って歩を進めると上り坂となり、途中に二つの古代円形劇場の遺構が見られる。

その昔、丘の傾斜を利用して設置された客席に向かって舞台に立ち、声を出すと素晴らしい音響効果を楽しめた。今は遺構の前にロープが張られ、近くに監視員が所在なげに椅子に腰掛けている。30 年の空白は大きい。

パルテノン神殿でも同じ。周囲はロープでガードされ、以前のようには内陣に入れない。だが、ロープの外側から眺めているだけでも、ドーリア式の大理石の太い柱が林立する神殿に大理石という建材の重量感、威圧感を覚える。そして内陣の厚さ1メートルはありそうな大理石の床に視線が向かうと、その上を歩き回った過日の感触が、たとえ世界が崩れ去ろうとも、この床は微動だにしないだろうという安心感が時空を超えて、足裏になお留まっている。

宗教破壊の歴史に見る 宗教あるいは政治体制の暴力

威容を誇った古代神殿など多くの大理石建造物は、ほとんどが消え去っている。大理石である限り自然崩壊・消滅などあり得ない。人為的原因を探ってみた。

資料を色々と読んで気付いたのが宗教というキーワード。一つの宗教体制が侵攻してきた新しい宗教体制によって壊滅すると、前の宗教のアイコンである寺院、宝物、聖像などを徹底して破壊しかつ臆面もなく転用するものらしい。

ギリシャ神話の多神教の世界観は、一神教のキリスト教体制によって否定され、各地の神殿は破壊された。 バーミヤンのガンダーラ仏教美術の傑作が、タリバーンの宗教・政治体制の暴力によって破壊された記憶も新しい。また明治維新政府はイスラーム原理主義者のように、廃仏毀釈令の下、各地の仏教建築・美術を破壊した。そして神殿の大理石は、一般住居の、またギリシャ正教の教会などの建材として流用されたようだ。

今、アテネの街中には、大小ほとんど無数の教会が見られる。タクシーの運転手は、その前を通過する時、ハンドル片手に十字を切る。教会の薄暗い内陣では聖人のイコン(聖画)の前で、信者がお布施で贖った蝋燭を灯し、膝を折って十字を切る。ギリシャ正教は現在のギリシャ人の宗教生活に色濃く続いている。ギリシャ古典時代の神々は、もはや神話の中でしか会えないのだろう。

アテネの多様性 文化の厚い歴史

アテネ市内には、公的・私的合わせると無数と言える美術館、博物館がある。

変わり種は、戦争博物館。近世から第二次世界大戦までの武器武具の歴史と実物の展示があり、オスマン帝国からの独立戦争や、前大戦時の戦線の状況、朝鮮戦争に連合国側として参加した模様などのリアルなインスタレーションもある。

また、かつての大富豪が生前に収集した美術品を、その豪壮な邸宅を美術・博物館に転用し展示している。その一つは、キクラデス諸島で発掘された大理石彫刻群による、キクラデス文明の紹介がされているキクラデス博物館。そして大富豪ベナキが集めたマリアに抱かれるイエス像のイコン絵画と、ギリシャがオスマン帝国の支配下にあった時代のトルコ人富豪のイスラム装飾の豪華絢爛な居室の展示を再現した旧ベナキ博物館。また、ギリシャ正教の修道院を転用したビザンチン美術に特化したビザンチン博物館や、クラシック・カーの個人コレクションによるギリシャ自動車博物館という珍品もあり、思わぬ楽しみが見つけられる。

また市内には、美しくまた個性的な墓苑が二箇所ある。一つは考古学上で重要な古代ギリシャ時代の墓苑、ケラメイコスの遺跡。そして近・現代のアテネ墓苑だ。両方とも見どころは、贅を凝らした墓碑あるいは墓石であり、古代のギリシャ人と現代のギリシャ人が共通の死生観で繋がっているように思える。 アテネの厚い文化の歴史は、実に多様性にも満ちている。

ギリシャ人寸景 貫くのは姿勢の独自性

多くの遺跡や博物館から厳選して、過去を巡る日々を過ごしていても、現在のギリシャ人の振る舞いを目撃し、激しく興味を掻き立てられることが多々ある。そんな彼らの一面が見られるエピソードが数多くある中で、二つ紹介したい。

***

その昔、デルフィの遺跡に行った時のこと。強い日差しを避けてキオスクに逃げ込んで搾りたてのオレンジジュースを味わっていたら、子供を連れたアメリカ人の観光客の女性がキオスクの亭主相手に何やら大変な剣幕で、捲し立てている。どうやらジュースの料金が納得いかないらしい。

「アテネ市内では、1キロのオレンジが〇〇ドラクマ(当時の通貨)だったのよ!それがわずか1杯のジュースで、なぜこんなに高いの?!」なるほど。観光地価格としても、ここは確かに少々高いかもしれない。苦情を聞き終えると亭主は静かに、「マダム。あなたは今どこにいるとお思いですか?世界で一番美しい場所、デルフィなんですよ!」と応える。続けて、「来たくても、来られない人がたくさんいる中で、遠くアメリカから高い飛行機代を払ってやって来られたあなたは、どんなに幸運な方なのか、お分かりになりませんか?そんなあなたが、わずか1杯のオレンジジュースの値段にあれこれ文句をつけるんですか?!」

さすがに“恥を知れ”とまでは言わなかったが、女性がブツクサとまだ言い募ろうと亭主は一切取り合おうとしなかった。言い訳なしのギリシャ式カスタマー・ハラスメント撃退法!

***

ギリシャ語の響きには力強さがあって、語尾が上がり強調する。声量もたっぷりで深い。そこに両手と表情が大きく加わるので、誰も舞台役者のように表現力豊かだ。そこにアルコールが入ると、声も身振りも更に激しく劇的になる。

今回のアテネ滞在早々のこと。黄昏時、散歩に出て公園のベンチで一休みしている時である。千鳥足の一人の中年男が片手にビール缶を持って、近づいてきた。服装から道路清掃の作業員風に見えた。その日の仕事を終えて一杯ひっかけて来たようだ。

「タバコはないか?」と言う。「持っていない」と返答すると、ちょっと見ていてくれと、飲みかけの缶ビールを隣の空きベンチに置いた。「キオスクでタバコを買ってくる」と言い残すと、またふらふらと公園の外に出ていった。しばらくすると戻ってきて今度は、「ライターを貸してくれ」という。タバコも吸わないから、ライターも持っていない、と言うと、突然上体を後ろに逸らし深呼吸をした。落ち着きを取り戻した風で、「君は一体どこから来たんだね?」日本と答えると、想像もしない台詞が吐き出された。「なんと!そんな遠くからはるばるとアテネにやって来て、こんな名もない公園のベンチに座って、いったい何が面白いんだ?」と叫んだ。

理解不能とばかり頭を左右に振りながら、自分の飲みさした缶ビール回収するとその場を去り、芝が植えられた明るく街灯が落ちる場所に立った。そしてふと何か思い出した様子で、クルリっと向き直ると大声で、「・・・しかもだね。タバコも吸わず、ライターも持たずに」と台詞の続きだ。緑の芝が青々と灯りに輝く舞台のスポットライトの下で、「健康かなんだか知らないが、タバコの楽しみを捨ててまで長生きして、そんな人生にどんな意味があるんだ?」と両腕を広げて指に火のついていないタバコを挟んだまま、一息で捲し立てたのである。禅の公案か?という台詞を預かった気がした。

***

ギリシャ軍事独裁政権(1967 から1974)の最末期、1973 年。バックパッカーの旅の途次寄ったのが、初めてのギリシャだった。そして、ギリシャ映画界の巨匠、テオ・アンゲロプロスの監督作品「旅芸人の記録」や、コスタ・ガヴラス監督の「Z」に描かれたようなギリシャの専制政治下の暗く重い空気感に包まれて、アテネ芸術大学の日本人留学生の下宿でひと月の居候生活を送った。

それから半世紀。王政も専制も過去のもの。貧しさから脱却したように、街並みは格段に整った。人々も洗練された。だが、昔のまるで舞台俳優かのような身振り手振りで、轟くような声量で主張し合うギリシャ人はどこに行ったのか?一抹の寂しさを覚えた・・・しかし、公園の「タバコのおっちゃん」の台詞は、かつて馴染んだギリシャ人に変わりがなく、「まだあのギリシャ人が生き残っている!」とやっと再会を果たしたような深々とした喜びを感じた。

エピローグ

アテネのカフェでも食堂でも、ほとんどの卓上に灰皿が用意されている。グローバル化した世界は脱喫煙化と思い込んでいた。しかし、そんな潮流に影響を受けず独自の姿勢を守る世界がある。ギリシャという国は、それだ!常識的思考の脱臼だ!警策だ!そう思った・・・そして確かに、「どんな意味がある?」。その後の日々も日本に戻った現在も、その公案は未だ解けない。[ 了]

篠原一夫 しのはらかずお

資料 一部の記述には、下記の資料を参考にしました。

○「民主主義の源流 古代アテネの実験」橋場 弦著 講談社学術文庫

○「エーゲ 永遠回帰の海」立花 隆著 ちくま文庫

○IMF、ジェトロ、ギリシャ銀行等データベース

○論文「古代ギリシァにおける石材・石碑の行末と再利用」師尾 晶子筆

○「ギリシァ神話 上・下」呉 茂一著 新潮文庫

コメントをお書きください