戦争と美術 · 2025/04/06

(1)はじめに:広がる関心

最近、女性画家と戦争について関心を持つ人が増えてきて、長年細々と研究してきた身としては嬉しい限りである。

その広がりの理由として、NHK のテレビ番組で女流美術家奉公隊や長谷川春子らが取り上げられたことも大きい。2022年夏、一般視聴者に向けて放映されたETV 特集「女たちの戦争画」は反響を呼び、放送時間を拡大して「春子と節子 “女流”画家を超えて」(2023 年春)が制作され、また、人気番組「日曜美術館」の枠でも取り上げられた。

エッセイ · 2025/01/04

京都での日韓美術交流展の時、京都・白川と接する古川町商店街の中にJARFO ART SQUARE という画廊があった。この商店街は2016 年だったかJARFO の宿舎があって、泊めてもらった場所のような記憶があった。2019 年には会場に別のJARFO 画廊を貸してもらった。亡き貴志カスケさんの計らいがあったようだった。

エッセイ · 2025/01/03

01_ 旅

建築を生業にしているので、学生時代から時間があれば建築巡礼の旅に出かけます。グーグルマップ上で訪れたことのある街に印をつけ、さて次はどこ行こうかと思案します。訪れる国や街の選び方に決まりはありません。「なんでそこなの?」とよく聞かれますが、多くの場合、「見たい建築があるから」と答えます。

エッセイ · 2025/01/02

名品《春雪》と出会う

これまで見る機会のなかった中谷泰(1909-1993 年)の遺作《春雪》(1962 年)が、宇都宮市の栃木県立美術館で開催中の「春陽会誕生100 年 それぞれの問いーー岸田劉生、中川一政から岡鹿之助へ」(2024 年1 月13 日~ 3 月3 日)に出品されていると知り、小山市在住の画家小久保裕氏と連れだって見に行ってきた。

エッセイ · 2024/09/23

「アートで世界を救えるか」

パリのシャルリー・エブド社襲撃事件、シリア空爆の続く中、本誌に金田が『アートで世界を救えるか キッズゲルニカの20年』を寄稿したのは2016 年である。そうした問いを抱きながらキッズゲルニカ (www.kids-guernica.org) の活動を継続してきたが、ロシアのウクライナ侵攻、ハマスの人質事件、イスラエルのガザ地区攻撃と最近の世界情勢は混迷を深めている。

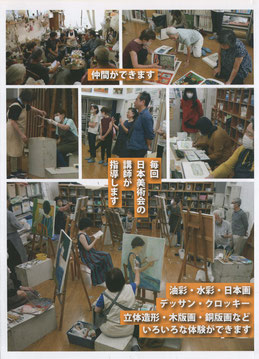

社会と美術 · 2024/08/14

基調提案:薮内 好(理論部)からの提案はA4-6 枚の本文、30分のスライド上映と説明でした。日本美術会「会報NO.144」にその本文と3 名の創作体験報告者、寺川真弓・中田耕一・韮塚作次から提出していただいた資料が全文掲載されています。本誌にそれを再録するのは無理がありますので、会主催の総会を挟んだ各年開催のシンポジウムが、このコロナ・パンデミックの困難の中、ようやく再出発した様子を写真構成します。

美術評論 · 2024/08/14

絵画表現に「労働」というテーマの熱い時代があった――昨年、神戸市立小磯記念美術館で開かれた、小磯良平生誕120 年特別展「働く人びと 働くってなんだ?日本戦後/現代の人間主義(ヒューマニズム)」は、そんなことを考えさせる展覧会であった。

戦争と美術 · 2024/07/28

「藤田スケープゴート」説

(夏堀全弘『藤田嗣治芸術試論』)をめぐって

なお「内田の藤田追放」説と対をなす俗説に「藤田スケープ・ゴート」説(藤田は日本の美術家たちの身代わりとなって戦犯の罪を負った、あるいは負うよう説得された)がある。こちらは2016 年の藤田展の際にに示された「と説得されたとといいます」という文言と内容がほとんど同じだが、それは主に藤田自身の「言いふらし」がもとになったものらしい。いずれにしても両俗説の内容は実質的にはほぼ同じであり、ここでは簡単に触れるだけで十分だろう。